はじめに

「生徒とどのように関わっていったらよいのだろう・・・」と悩んだことはありませんか?

生徒と関わることは日常的なことですが、男子と女子で関わり方が違ったり、一人ひとりの個性によって対応が異なったりと、多くの教員にとって頭を悩ませる課題です。

この記事では、私が14年間の教員生活を経て見つけた、うまくいったコツを紹介します。

この記事に書かれた方法を実践することで、生徒との関係を改善し、適切な対応ができるようになるでしょう。

この記事の内容は、生徒の行動心理学に基づいた対応策や、成功事例から得られた教訓をもとにしています。

きっと、この記事を読み終えた後には、効果的な生徒対応の具体的な方法を学び、自信を持って実践できるようになることでしょう。

クリックできる目次

基本的な教師の心構え

まずは、基本的な対応から説明します。

以下の基盤なくして、生徒とよりよい関係を築くことは難しいです。

信頼関係の構築

生徒と信頼関係を築くことは、効果的な教育の基盤ですね。

信頼を得るためには、生徒の話をよく聞き、生徒の意見や感情を尊重することが重要です。

定期的なコミュニケーションを通じて、オープンな対話を促し、安心感を与えることが大切です。

共感と理解を示す

教師は、生徒の一番の見方であってください。

ぜひ、生徒が困難な状況に直面している時には、共感を示しましょう。

生徒の視点に立って考え、生徒の感情や悩みを理解しようとする姿勢を持つことで、より深い信頼関係を築くことができます。

一貫性と公平性

教師としての一貫性と公平性は、生徒に安心感を与えます。

ルールや期待値を明確にすることで、生徒は安心します。

公平な対応は、生徒の信頼を得るための重要な要素ですね。

ときに、一貫性や公平性を保つために、叱ることは必要です。

以下に、叱る必要性についての投稿を掲載します。

合わせてお読みください。

生徒の特性に合わせた対応方法

恥ずかしがりやな生徒の対応

問題の提示

恥ずかしがりやな生徒は、教室での活動に積極的に参加しないことが多く、発言や意見を表明するのを避けがちです。

このため、彼らの学習進度を把握するのが難しく、他の生徒との交流も少ない傾向があります。

解決策の提供

- 安心感の提供:恥ずかしがりやな生徒には、安心して発言できる環境を提供することが重要です。個別に話す時間を設けたり、少人数でのグループ活動を増やすことで、彼らが自信を持って発言できるようになります。

- ポジティブなフィードバック:彼らが発言した際には、必ずポジティブなフィードバックを与えることで、次回も発言する意欲を高めることができます。

- ペアワークの導入:一人で発言するのが苦手な生徒でも、ペアワークを通じて少しずつ自分の意見を表明する練習ができます。

効果的である理由の説明

これらのアプローチにより、恥ずかしがりやな生徒は少しずつ自信を持ち始め、教室での活動に積極的に参加するようになります。

安心感とポジティブなフィードバックは、生徒の心理的な障壁を取り除き、学習意欲を高めるのに効果的です。

わがままな生徒の対応

問題の提示

わがままな生徒は、自己中心的な行動を取ることが多く、他の生徒や教員とのトラブルを引き起こしやすいです。

このような行動はクラスの秩序を乱し、学習環境に悪影響を及ぼすことがあります。

解決策の提供

- 明確なルールの設定:クラス全体に対して明確なルールを設定し、そのルールを守ることの重要性を強調します。

- 一貫した対応:わがままな行動に対して一貫した対応をすることで、生徒にルールの重要性を理解させます。

- ポジティブな行動の強化:良い行動をした際にはすぐに褒め、ポジティブな行動を強化します。

効果的である理由の説明

明確なルールと一貫した対応により、わがままな生徒は自分の行動がクラス全体にどのように影響するかを理解しやすくなります。

ポジティブな行動の強化は、良い行動を促進し、わがままな行動を減少させるのに効果的です。

周りの仲間となじめない生徒の対応

問題の提示

周りの仲間となじめない生徒は、孤立感を感じやすく、学校生活が楽しくなくなってしまうことがあります。

これが学習意欲の低下や不登校の原因となることもあります。

解決策の提供

- グループ活動の推奨:多様な生徒と交流する機会を提供するために、定期的にグループ活動を行います。

- 共通の興味を見つける:生徒の興味や趣味を把握し、それを基にした活動を企画することで、生徒同士の交流を促進します。

- ソーシャルスキルトレーニング:社交スキルを向上させるためのトレーニングを行うことで、生徒が他の生徒とのコミュニケーションに自信を持つことができます。

効果的である理由の説明

グループ活動や共通の興味を基にした活動は、生徒同士の絆を深め、孤立感を減少させるのに効果的です。

ソーシャルスキルトレーニングは、コミュニケーションのスキルを向上させ、生徒がより積極的に他の生徒と交流する助けとなります。

反抗的な生徒の対応

問題の提示

反抗的な生徒は、教員や他の生徒に対して攻撃的な態度を示し、クラスの秩序を乱すことがあります。

これが学習環境を悪化させる原因となります。

解決策の提供

- 冷静な対応:反抗的な行動に対して冷静に対応することで、生徒の感情的な反応を抑えます。

- 根本原因の理解:反抗的な行動の背後にある原因を理解し、その問題を解決するためのサポートを提供します。

- 建設的なコミュニケーション:生徒との対話を通じて、彼らの感情や意見を尊重し、建設的なコミュニケーションを促進します。

効果的である理由の説明

冷静な対応と建設的なコミュニケーションは、反抗的な生徒の感情を落ち着かせ、問題行動を減少させるのに効果的です。

根本原因の理解とサポートは、生徒が抱える問題を解決し、彼らの行動を改善する助けとなります。

性別に合わせた対応

男子生徒への対応

活動的な学習環境の提供

男子生徒は一般的に身体を動かすことが好きで、活動的な学習環境を好む傾向があります。

授業中に体を動かすアクティビティや実験、グループワークを取り入れることで、彼らの興味を引き出し、集中力を高めることができます。

明確な指示と目標設定

男子生徒には、具体的で明確な指示や目標を設定することが効果的です。

曖昧な指示よりも、達成すべき具体的な目標やステップを示すことで、彼らは自信を持って取り組みます。

ポジティブなフィードバック

男子生徒は成果や努力を認められることでモチベーションが向上します。

小さな成功でも積極的に褒めることで、自信を持たせ、意欲を高めることが重要です。

男子生徒への対応は、以下の投稿に詳しく掲載してあります。

女子生徒への対応

協力的な学習環境の提供

女子生徒は一般的にコミュニケーションや協力を重視する傾向があります。

グループディスカッションや共同プロジェクトなど、協力して取り組む活動を取り入れることで、彼女たちの興味を引き出し、深い理解を促すことができます。

詳細な説明と質問の時間

女子生徒は細かい部分まで理解したいという傾向があるため、授業中には詳細な説明を行い、質問の時間を設けることが重要です。

また、自ら質問ができない生徒に、声をかけることも重要です。

彼女たちが安心して取り組むことができるようにサポートしましょう。

自己肯定感を高める活動

女子生徒には、自己表現や自己肯定感を高める活動を提供することが効果的です。

特に、親身になって話を聞くことが有効です。

女子生徒への対応は、以下の投稿に詳しく掲載してあります。

グレーゾーンの対応

グレーゾーンの生徒とは、発達障害や学習障害などの診断基準に完全には当てはまらないものの、日常の学校生活や学習に困難を抱える生徒のことを指します。

このような生徒がいる学級担任には、特別な配慮と工夫が求められます。以下に、具体的なポイントを整理しました。

グレーゾーンの生徒がいる学級担任には、以下のようなことが求められます。

-

障害や特性についての深い理解

各生徒の抱える特性や困難について正しく理解し、支援方法を学ぶことが重要です。発達障害、学習障害、ADHDなどの基本的な知識だけでなく、個々の生徒が何に困っているのか具体的に把握しましょう。 -

特性に応じた柔軟な指導

各生徒の特性に合わせた指導方法を採用することで、彼らがより学びやすい環境を作り出します。生徒が集中しやすく、理解しやすい方法を工夫することが大切です。 -

学級経営における工夫

クラス全体の運営にも影響を与えるため、学級全体の環境づくりや日々の指導方法に工夫が必要です。他の生徒との協調や、集団生活でのルールの理解を促す支援も考慮する必要があります。

発達障害の種類

発達障害は、生まれつきの脳の機能の違いによって、コミュニケーションや社会的な関係、学習や日常生活のスキルに影響を与える障害です。

発達障害にはさまざまな種類があり、以下の代表的なものがあります。

自閉スペクトラム症(ASD: Autism Spectrum Disorder)

特徴: 社会的なコミュニケーションや対人関係に困難を感じ、限られた興味や繰り返しの行動が見られます。感覚の過敏や鈍感など、感覚処理の違いもあることが多いです。

例: 他者との会話やアイコンタクトが苦手、同じパターンの行動に強いこだわりがある、感覚過敏で特定の音や光を嫌がるなど。

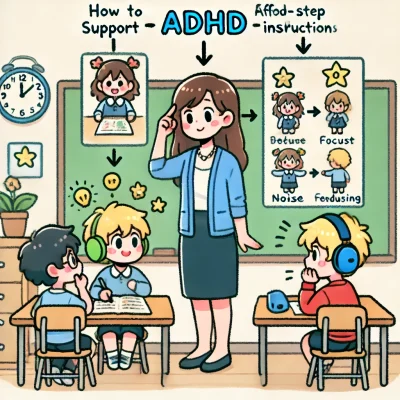

注意欠如・多動症(ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

特徴: 不注意、衝動性、多動性が主な症状です。不注意タイプ、衝動・多動タイプ、混合タイプの3つのタイプがあります。

例: 集中力が続かない、忘れ物や落ち着きのなさが目立つ、順番を待てない、考える前に行動してしまうなど。

ADHDの生徒への対応方法

ADHDの生徒は、集中力が続かなかったり、衝動的な行動をとることがあるため、環境設定や指導方法に特別な工夫が必要です。

-

教室前面に掲示物をできるだけ少なくする

掲示物が多いと視覚的に注意が散りやすいため、教室の前面はシンプルに保ち、必要最低限の掲示にとどめます。 -

座席を前方の中央寄りにする

教師との距離を縮めることで、指示が聞こえやすく、注意の散漫を防ぐ効果が期待できます。 -

机の上に学習に必要な物だけを出す

不必要な物があると気が散りやすいので、学習に関連のないものは片付けるよう指導します。 -

視覚的に一目でわかるようにする

説明や掲示はできるだけシンプルにし、図示する場合は余計な情報を加えず、要点だけに絞ります。 -

教師の説明は簡潔にする

長い説明は集中力を保つのが難しいため、短く要点を絞った指示を心掛けます。

また、ADHDの生徒の指導のコツは、

-

指示は一度に一つだけ

複数の指示を同時に出すと混乱することがあるため、一度に一つの指示を出し、それが完了してから次の指示を行います。 -

明確で具体的な指示を出す

「きちんと座りなさい」などの曖昧な指示ではなく、「椅子に背中をつけて座りなさい」のように具体的な行動を示します。 -

全員が教師を見ていることを確認してから指示を出す

生徒全員の注意が教師に向いていることを確認し、全員が聞ける状況を作ってから指示を出すと、理解が深まります。 -

机の上には学習に必要なものだけを置く

注意力を散漫にさせないために、机上の整理整頓を徹底させます。

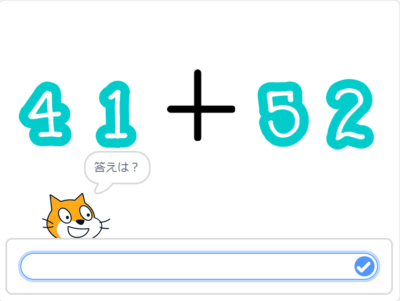

学習障害(LD: Learning Disabilities)

特徴: 読む、書く、計算するなど、特定の学習分野において著しい困難が見られる障害です。知的発達は通常の範囲内ですが、特定の学習面で著しく苦労します。

例: 文章を読むのが苦手(読字障害: ディスレクシア)、文字を書くのが苦手(書字障害: ディスグラフィア)、計算が苦手(算数障害: ディスカルキュリア)など。

知的障害(ID: Intellectual Disability)

特徴: 知的機能や適応行動における明確な遅れがあり、日常生活に支障が出る障害です。IQが平均よりも低く、学習やコミュニケーション、自己管理が難しい場合があります。

例: 学習速度が遅い、抽象的な思考や複雑な指示の理解が難しい、社会的スキルに苦労するなど。

発達性協調運動障害(DCD: Developmental Coordination Disorder)

特徴: 運動の協調性やバランスに困難があり、動作が不器用になる障害です。運動スキルが年齢に見合わず、歩行や手作業などで支障が出ることがあります。

例: ボールを投げる、靴の紐を結ぶ、字を書くなどの動作が苦手で、不器用に見えることが多いです。

チック障害(Tic Disorders)

特徴: 体の一部が繰り返し勝手に動く「運動チック」や、声を繰り返し発する「音声チック」が見られます。チックは無意識に出るもので、抑えようとしても難しいことがあります。

例: 瞬きを繰り返す、肩をすくめる、声や言葉を繰り返し発するなど。

反抗挑戦性障害(ODD: Oppositional Defiant Disorder)

特徴: 権威や規則に対して持続的に反抗的な態度を示し、親や教師などの大人に対して、しばしば挑戦的な行動や怒り、イライラを表します。持続的に否定的な行動が見られ、人間関係にも悪影響を及ぼすことがあります。

例:大人や権威者に対する挑発的な行動(意図的に指示に従わない、命令に逆らうなど)

反抗挑戦性障害(ODD)の生徒への対応

反抗挑戦性障害の生徒は、教師や大人の指示に反抗的な態度を示すことが多く、感情的な対応では逆効果になることがあります。

対応の際には、次のようなコツが有効です。

-

良い行動はしっかり褒める

小さな成功でも褒めることで、良い行動を強化します。ポジティブなフィードバックを積極的に行いましょう。 -

減らしたい行動はできるだけ無視する

反抗的な行動に対しては、過度に反応せず、あえて無視することで、行動のエスカレートを防ぎます。ただし、状況によっては無視できない場合もあるため、その判断は慎重に行う必要があります。 -

絶対に許せない行動はすぐに止める

他の生徒や自分に危害を与える行動、学校のルールを大きく逸脱する行動に対しては、毅然とした態度で対応し、即座にやめさせることが必要です。

グレーゾーンの生徒への対応には、教員としての柔軟な対応力と深い理解が求められます。

それぞれの生徒の特性に合わせた指導と支援を行うことで、生徒が安心して学び、成長できる環境を整えることが目標です。

具体的な工夫と実践を積み重ねることで、教師自身も成長し、より良いクラス運営が可能になるでしょう。

緘黙や吃音をかかえる生徒の対応

緘黙をかかえる生徒への対応

緘黙とは?

緘黙は、特定の場面や状況で話すことが難しい症状です。家庭では普通に話せても、学校の教室や人前では言葉が出なくなり、沈黙してしまうことがあります。緘黙の生徒は、心理的な不安や恐怖心から発話できなくなり、無理に話させようとすることでさらにプレッシャーがかかることがあります。

緘黙の生徒への対応策

-

発話を強要しない

緘黙の生徒に対して、無理に話させようとすると逆効果です。話さなくても大丈夫という安心感を与えることで、徐々に緊張が和らぎます。発話以外のコミュニケーション手段(ジェスチャーやメモ)を認めることも大切です。 -

リラックスできる環境作り

教室内でリラックスできる環境を整えることが必要です。例えば、少人数の場面を設定したり、周りの生徒に緘黙の生徒をサポートする方法を教えることが有効です。また、生徒の発話を期待しすぎず、発話がなくてもクラスでの活動に参加できるような工夫をすることも重要です。 -

生徒のペースに合わせる

緘黙の生徒が自分のペースで話せるように、時間をかけて接することが大切です。生徒が発話しやすいタイミングや場所を見つけ、少しずつ自信を持てるようにサポートしましょう。

吃音をかかえる生徒への対応

吃音とは?

吃音は、言葉をスムーズに話すことが難しくなる症状です。具体的には、語音の繰り返し(「ぼ、ぼ、ぼく」)、語音の引き伸ばし(「ぼーーく」)、または語音のつまり(「・・・・ぼく」)が見られます。吃音の生徒は、話すこと自体に不安を感じることが多く、教員の適切なサポートが必要です。

吃音の生徒への対応策

-

「リラックスして」などの声かけは控える

吃音の生徒に「リラックスして」や「ゆっくり話して」といった言葉をかけると、かえってプレッシャーを感じさせてしまいます。話すスピードやリズムに注目するのではなく、話の内容に焦点を当てましょう。 -

発話を遮らない、待つ

生徒が言葉に詰まったり、言葉が出るのに時間がかかっても、話を途中で遮らずに待つことが大切です。焦らず、生徒が自分のペースで言葉を出せるよう見守ります。話し終えるまで時間がかかるかもしれませんが、忍耐強く接することが必要です。 -

生徒に安心感を与える

吃音の生徒にとって、教員や周囲の生徒が理解を示していることが大きな支えとなります。プレッシャーの少ない環境を整え、たとえ発話が難しくても、生徒が発言することに自信を持てるような雰囲気を作りましょう。

認知行動療法の活用

以下のような生徒が教室にいるかもしれません。

- 100点にこだわりすぎてしまう生徒

- 感情が高ぶるとすぐに手や足が出てしまう生徒

- 「いつも怒られてばかりだ」と嘆く生徒

- 「いつもいじめられる」と訴える生徒

- 何でも他人のせいにしてしまい、被害的になる生徒

- 友達のアドバイスを素直に受け入れられない生徒

- 「自分はゴミみたいだ」と自らを卑下してしまう生徒

- 「あいつが悪い」と他人を責める生徒

このような生徒たちに対しては、認知行動療法(CBT: Cognitive Behavioral Therapy)が有効です。

認知行動療法では、生徒たちがどのように物事を捉え、認知しているかを理解することが重要です。

生徒の認知パターンを把握することで、教師の対応も変わり、それに伴い生徒たちの行動も少しずつ改善していく可能性があります。

認知のパターン例

以下は、生徒たちが陥りやすい認知のパターンです。

- 全か無かの思考

物事を白か黒、成功か失敗のように極端に捉える考え方です。 - 一般化のしすぎ

特定の出来事を基に「いつも」「全然ダメ」など、広く一般化してしまうことです。 - 結論の飛躍

証拠がないにもかかわらず、ネガティブな結論に直結させる考え方です。 - 心のフィルター

良いことを無視し、悪いことだけに焦点を当ててしまう状態です。 - マイナス化思考

プラスの出来事さえも否定的に捉えてしまう思考です。 - 拡大解釈と過少評価

自分の失敗を過度に大きく捉え、成功や良いことを過小評価する考え方です。 - 感情的決めつけ

感情に基づいて物事を決めつけ、「自分は無価値だ」といった考え方をしてしまうことです。 - すべき思考

「○○すべき」「○○でなければならない」といった固定観念にとらわれる思考です。 - レッテル貼り

自分や他人に対して「自分は失敗者だ」「あの人は悪い人だ」と決めつけてしまう考え方です。 - 個人化

自分には責任がないことでも、自分のせいだと感じてしまうことです。

これらの認知パターンを理解することで、教員としてどのように接すればよいかが見えてくるでしょう。

生徒がどのような思考に陥っているのかを知ることは、生徒指導を効果的に行うための第一歩です。

また、生徒自身が自分の認知の癖に気づけるようにサポートすることで、生徒の行動や感情も徐々に変わっていく可能性があります。

認知行動療法を教室で取り入れることで、生徒の心の健康を促進し、より前向きな学びの環境を整えていけるでしょう。

場面や目的ごとの対応方法

問題行動に対する対応方法

学校では、トラブルはつきものです。

トラブルがないことを願いますが、必ず起こるものと考えておく方がよいでしょう。

そして、大切なのは、トラブルが起こった時にどのように対応するかです。

以下に詳しく説明していきます。

なお、事例に応じた具体的対応は、以下の投稿をご覧ください。

1. 冷静な対応

問題行動が発生した際には、まず教師自身が冷静になることが重要です。

感情的にならず、状況を客観的に把握します。

問題行動が起こったら、「そうきましたか!」と心の中でつぶやき、深呼吸しましょう。

2. 状況の把握

事実を確認します。

問題行動の具体的な内容や状況、関与している生徒を把握します。

該当者が二人以上いた場合は、必ず一人ひとりを別の時間、または、別の場所で聞き取りを行いましょう。

3. その場での対処

問題行動が授業を妨げている場合、その場で一時的に対処します。

4. 後に回す対処

問題行動が落ち着いた後、その生徒と個別に話し合います。

公の場での対話は避け、生徒のプライバシーを尊重します。

5. 問題行動の原因探求

生徒に対して、なぜそのような行動を取ったのかを尋ね、問題の根本原因を理解しようと努めます。

生徒の感情や背景に配慮しながら話を聞きます。

6. 適切な対応策の提示

問題行動に対して適切な対応策を示します。

生徒の指導は、短く端的に行うことが望ましいです。

要点を絞って指導を進めていきましょう。

大切なことは再発防止です。

7. フォローアップ

対応策を実施した後、その効果をフォローアップします。

再発防止のために、定期的に生徒の行動を観察し、必要に応じて支援を続けましょう。

8. 保護者との連携

問題行動について保護者に報告し、家庭でもサポートを得られるようにします。

保護者と連携し、生徒の全体的な行動改善を図ります。

信頼関係を築く対応方法

1.生徒の背景を理解する

生徒の個々の背景や家庭環境を理解することは、信頼関係を築くための第一歩です。

家庭環境や生活状況に関する情報を把握することで、生徒の行動や反応の理由を理解しやすくなるでしょう。

特に、

- 兄弟・姉妹の名前

- 家でよくすること

- 趣味

- 誕生日

- 交友関係

この5項目は、事前にわかるのであれば、調べておきましょう。

2.積極的な自己開示

生徒の背景を理解できたら、積極的に生徒に話しかけましょう。

生徒の話を聞くことはもちろん大切ですが、まだ信頼関係が築けていない状態では、生徒は、なかなか自分のことを話してくれません。

最初は、教師が積極的に自己開示をして、教師自身のことを生徒に理解してもらいましょう。

3.積極的な聴取

生徒が少しずつ、生徒自身のことを話すことができるようになってきたら、今度は聞き役に徹しましょう。

生徒の話に耳を傾けることは、信頼関係の基盤となります。

生徒が話したいことを自由に話せる環境を提供し、途中で遮らずに最後まで聞くことを心掛けましょう。

これにより、生徒は自分が尊重されていると感じ、教員に対する信頼感が増します。

話の聞き方については、以下の投稿をご覧ください。

4.オープンな質問をする

ある程度、信頼関係を築くことができたら、生徒とのコミュニケーションを円滑にするためには、オープンな質問をしてみましょう。

オープンな質問とは、生徒が「はい」か「いいえ」で答えられない質問のことです。

オープンな質問に対しても、生徒が受け答えできるようになれば、信頼関係はだんだんと深まってきたと言えます。

5.感情を尊重し、共感する

信頼関係が深まってくると、生徒は、感情を表現し始めます。

その際、生徒の話す内容に共感をするのではなく、感情に共感できるように心がけましょう。

生徒の感情に対して共感を示すことは、信頼関係を高めていくために不可欠です。

生徒が感情を表現した際には、それを無視せずに受け入れ、共感の意を示しましょう。

悩みを抱えている生徒への対応方法

1.リラックスできる空間づくり

教室内にリラックスできるスペースを設けたり、カウンセリングルームを整備することで、生徒が安心して話せる環境を提供します。

2.傾聴

傾聴は、相手の話をしっかりと聴き、その内容を理解することを意味します。

生徒の話を遮らず、反応を示しながら聴くことで、生徒は自分の気持ちを整理しやすくなります。

3.共感

共感は、生徒の気持ちに寄り添い、その感情を理解しようとする姿勢です。

生徒が感じていることを理解し、共感を示すことで、生徒は安心感を得られます。

4.支持

生徒が悩みを話した際には、その気持ちを支持し、励ますことが大切です。

生徒が自分の悩みを軽視されないと感じることで、信頼関係が深まります。

おわりに

効果的な生徒対応は、教員にとって重要なスキルです。

信頼関係の構築、問題行動への適切な対応方法などを実践することで、より良い環境を築くことができます。

この記事で紹介したコツとアプローチを参考に、日々の教育現場で役立ててください。

生徒との関係が改善されることで、教員としての満足感も高まり、より充実した教育活動が実現するでしょう。