「どうして動いてくれないの?」その悩み、ひとりで抱えていませんか。

発達障害のある子どもたちと関わる中で、思うように指示が通らなかったり、感情のコントロールが難しかったりと、戸惑う場面は少なくありません。周囲の子どもとうまく関われず、集団生活に悩む様子を見るたび、「どう対応すればいいのだろう」と胸を痛めている先生も多いのではないでしょうか。

本記事では、ASD(自閉スペクトラム症)を中心に、発達障害のある子どもたちの特性を丁寧に解説し、学校現場や家庭ですぐに活かせる具体的な関わり方の工夫を紹介しています。たとえば、「一方通行の会話」や「予定変更への強い不安」、「音や光への過敏な反応」など、日常でよく見られる行動の背景を理解しやすく整理し、それぞれに適した対応方法を明確に示しています。

「まず〇〇しよう」「次は△△してみよう」といった分かりやすい指示の出し方や、「クールダウンスペースの活用」「感情カードを使った気持ちの言語化」など、実際に取り組みやすいサポート方法が豊富に詰まっています。また、「相手の話を聞く」「順番を守る」といったコミュニケーション支援のヒントも、視覚的な教材を交えながら紹介しています。

読後には、「なるほど、こうすれば子どもが安心できるんだ」「この工夫、明日から使えそう!」と、すぐに行動に移せるイメージが湧いてくるはずです。理解と工夫次第で、子どもたちは本来持っている力をぐんと伸ばすことができます。

「できない」のではなく、「できる方法を一緒に探す」――その視点を持つことで、教室の空気がやわらかく、前向きに変わっていきます。

日々奮闘されている先生方にこそ、ぜひ読んでいただきたい記事です。

明日の教室での関わりに、自信と安心感をプラスしたい方におすすめします。

ご覧になるためには、パスワードを入力してください。

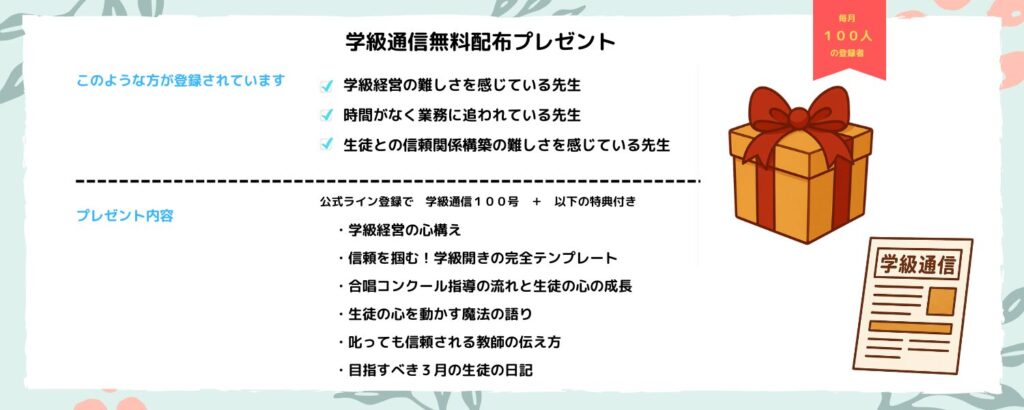

パスワードを取得するためには、上記の画像をクリックして教材をご購入ください。