はじめに

教育の現場で最も重要な要素の一つが、教師と生徒の信頼関係です。

しかし、これを築くのは簡単なことではありません。

多くの教師が生徒との距離を感じたり、指導に対する反発を経験したりします。

この記事では、効果的な信頼関係の構築方法を紹介します。

これらの方法は実践的であり、すぐに取り入れることができるものばかりです。

多くの教師が直面する問題の一つは、生徒との信頼関係を築く難しさです。

信頼関係がないと、指導がうまくいかず、生徒の学習意欲が低下することがあります。

この記事では、信頼関係を築くための具体的なステップと、それぞれのステップを実践するための具体的なアドバイスを提供します。

さらに、信頼関係を維持するための継続的な取り組みについても触れます。

この記事を読むことで、生徒との信頼関係を強化し、クラス全体の学習環境を改善するための具体的な手法を学ぶことができます。

クリックできる目次

信頼関係を築く対応方法

1.生徒の背景を理解する

生徒の個々の背景や家庭環境を理解することは、信頼関係を築くための第一歩です。

家庭環境や生活状況に関する情報を把握することで、生徒の行動や反応の理由を理解しやすくなるでしょう。

特に、以下の5項目は事前にわかるのであれば調べておきましょう。

兄弟・姉妹の名前:家庭内での役割や人間関係を理解するのに役立ちます

家でよくすること:生徒の日常生活や趣味、興味を把握するための手掛かりとなります

趣味:生徒と共通の話題を見つけやすくなり、会話のきっかけを作るのに役立ちます

誕生日:誕生日を祝うことで、生徒に対する関心と配慮を示すことができます

交友関係:人間関係のトラブルなどに対処する際の参考になります

生徒の背景を理解することは、教師が生徒に対して個別に対応するための基盤となります。

例えば、ある生徒がいつも疲れているように見える場合、その生徒の家庭環境や生活状況を知っていれば、適切な対応ができるでしょう。

2.積極的な自己開示

生徒の背景を理解できたら、積極的に生徒に話しかけましょう。

生徒の話を聞くことはもちろん大切ですが、まだ信頼関係が築けていない状態では、生徒はなかなか自分のことを話してくれません。

最初は、教師が積極的に自己開示をして、教師自身のことを生徒に理解してもらいましょう。

趣味や興味を共有する:生徒から話しかけられやすくなります

学生時代の経験を話す:生徒との共感を深めます

日常の小さな出来事を話す:生徒に親しみを感じてもらいやすくなります

自己開示を通じて、生徒は教師を身近に感じ、信頼関係を築きやすくなります。

3.積極的な聴取

生徒が少しずつ、自分のことを話すことができるようになってきたら、今度は聞き役に徹しましょう。

生徒の話に耳を傾けることは、信頼関係の基盤となります。

生徒が話したいことを自由に話せる環境を提供し、途中で遮らずに最後まで聞くことを心掛けましょう。

これにより、生徒は自分が尊重されていると感じ、教員に対する信頼感が増します。

アイコンタクトを保つ:生徒は自分の話に関心を持ってもらえていると感じます

適切な相槌や反応を示す:生徒の話を促すことができます

生徒の話を受け入れる:生徒の気持ちに寄り添います

4.オープンな質問をする

ある程度、信頼関係を築くことができたら、生徒とのコミュニケーションを円滑にするためには、オープンな質問をしてみましょう。

オープンな質問とは、生徒が「はい」か「いいえ」で答えられない質問のことです。

オープンな質問に対しても、生徒が受け答えできるようになれば、信頼関係はだんだんと深まってきたと言えます。

興味や関心について質問

経験について質問

感情や考えについて質問

オープンな質問を通じて、生徒の考えや感情を深く理解することができ、信頼関係をさらに深めることができます。

5.感情を尊重し、共感する

信頼関係が深まってくると、生徒は感情を表現し始めます。

その際、生徒の話す内容に共感をするのではなく、感情に共感できるように心がけましょう。

生徒の感情に対して共感を示すことは、信頼関係を高めていくために不可欠です。

生徒が感情を表現した際には、それを無視せずに受け入れ、共感の意を示しましょう。

感情を認める:生徒の感情を否定せず、そのまま受け入れます

共感的な反応:教官の言葉をかけ、生徒の気持ちに寄り添います

感情を共有する:自分の感情を共有します

共感を示すことで、生徒は自分が尊重されていると感じ、教師に対する信頼感が増します。

公平性を保つ

明確なルールを設定する

クラスルームでの規律は、信頼関係を築くために重要です。

生徒は明確なルールがあることで安心し、そのルールを守ることに意義を見出します。

ルールを明文化する:クラスルールを明確にし、全員が理解できるようにします

一貫性を保つ:ルールの適応において一貫性を持ち、すべての生徒に公平に対処します

ポジティブな強化を用いる

規律を守った生徒に対してポジティブな強化を用いることで、ルールの遵守を促します。

褒める:ルールを守った生徒に一筆箋などを使って、良い行動を強化します

認める:学級通信や朝の会・帰りの会を使って、他の生徒に共有します

一貫した対応をする

すべての生徒に対して一貫した対応をすることは、公平性を保つ上で非常に重要です。

特定の生徒だけを特別扱いすることなく、全員に対して平等に対応することで、生徒たちの信頼を得ることができます。

全員に同じルールを適用する:すべての生徒に対して同じルールを適用し、例外を設けないようにします

透明性を保つ:ルールや決定の理由を生徒に説明し、透明性を保ちます

一貫性のある評価を行う:評価基準を明確にし、全員に対して一貫性のある評価を行います

おわりに

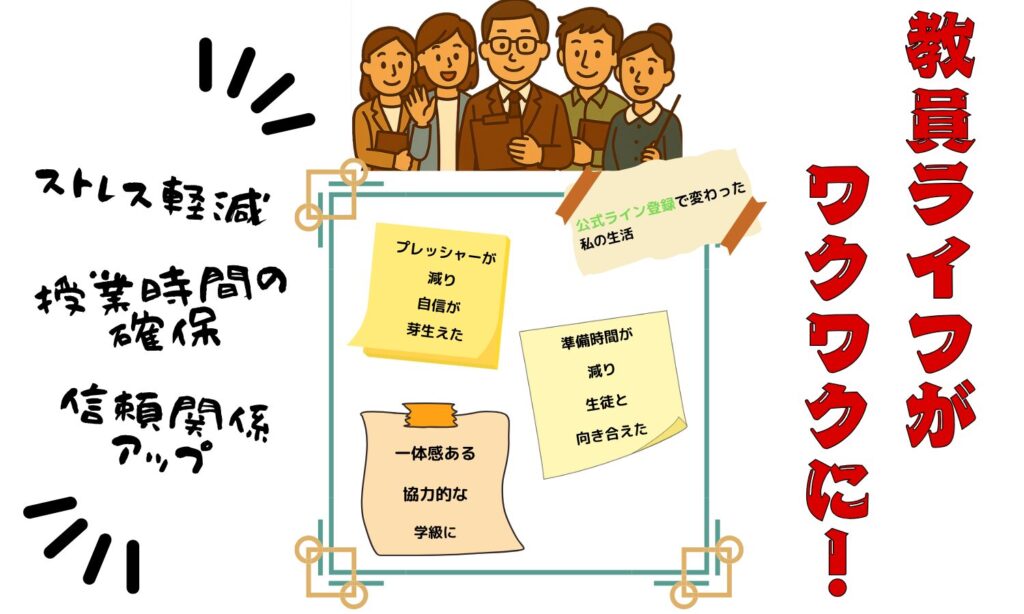

生徒との信頼関係を築くことは、教育の現場で非常に重要です。

積極的なリスニング、共感の示し方、明確な規律の設定、そして効果的なクラスルームマネジメントの技術を取り入れることで、教師は生徒との信頼関係を強化し、より良い学習環境を提供することができます。

この記事で紹介した方法を実践し、日々の教育活動に役立ててください。

信頼関係を築くことで、生徒の学習意欲が向上し、クラス全体の雰囲気も改善されることでしょう。